Introduction

JR一ノ関駅から車で西に約40分。

市街地を抜け田園風景の広がる農村を経て、さらに蛇行する山深い道を登ると、「飛鳥だからできた」法面が現れます。

施工延長は24.3mと短く、目立つものではありませんが、高い技術を必要とした工事であり、交通車両の安全確保だけではなく、地域社会の未来をつくる重要な工事に位置付けられています。

現場に面する宮城県道42号「築館栗駒公園線」は、栗原市築館と栗駒山登山口である「いわかがみ平」を結び、登山客や栗駒国定公園内にある名所や温泉などに訪れる観光客にとって重要なアクセスルートです。

しかし、平成20年岩手・宮城内陸地震により法面に滑落や崩落しやすい場所が出現し、宮城県では交通の安全確保と観光振興の促進を図るため、道路に面する法面の災害防除工事を進めています。

飛鳥が2024年春に着工した「沼倉」もその一つ。斜面の土砂崩落や落石など、道路に危険をおよぼす災害を未然に防ぎ、道路通行の安全を確保するための工事です。

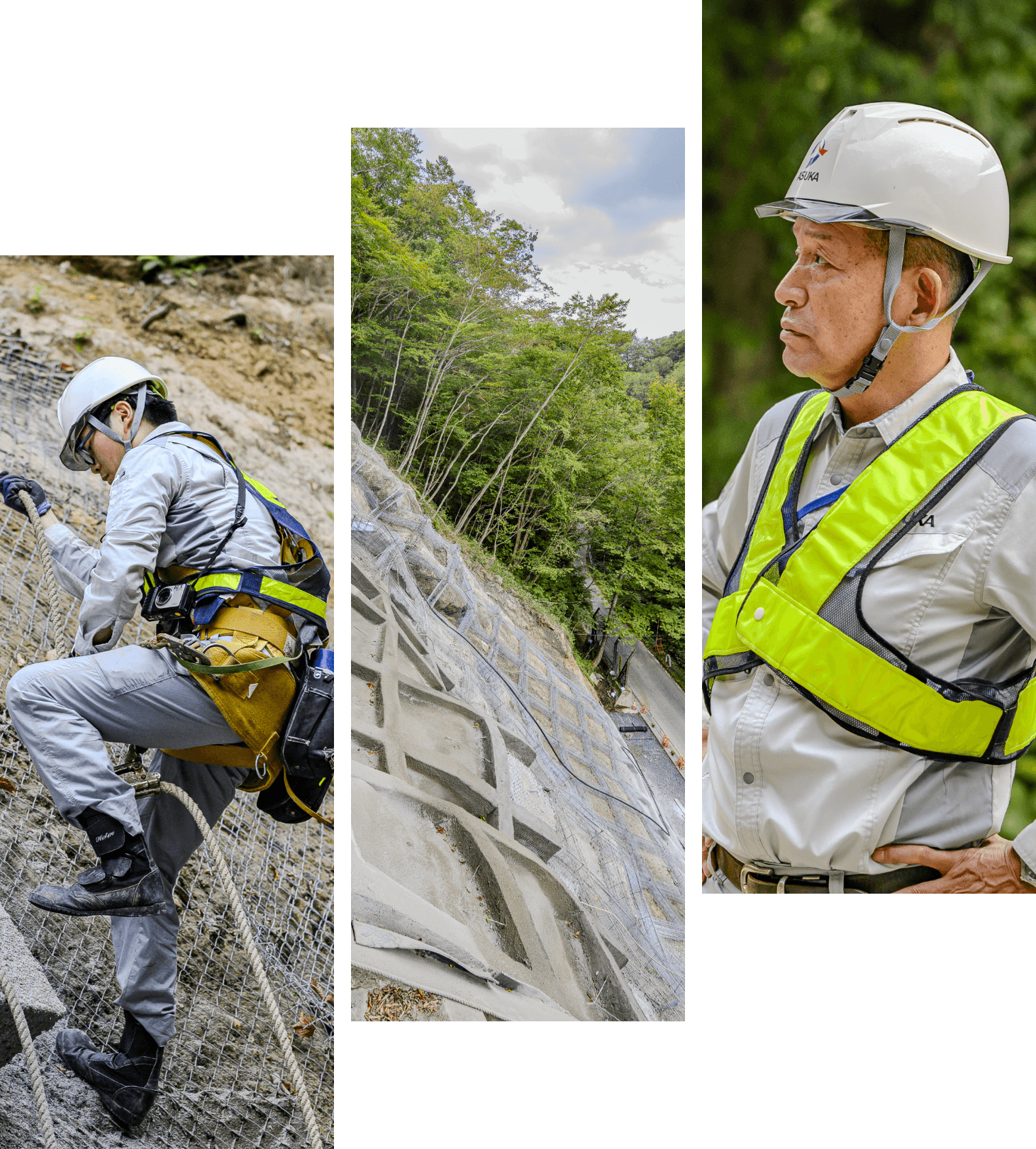

監理主任者としてこの現場を実質的に率いたS.T.は、「沼倉」の一般競争入札前に設計図書を見た際、「法面の専門家が精査すれば、誰もが大変な工事と分かる」という感想を持ったと言います。

S.T.は着工前の現場に入り、求められる完成予想図を基にしてどのように工事を進めるかをイメージしました。最初に行うのは斜面に生い茂る木々の伐採。その後に、昔に施された地面を覆う土砂崩れ予防の金網の撤去。斜面の岩肌が露出した次は、その後の法面工が適切に進められるよう斜面の掘削と整地です。下地が整えばワッフル状に鉄筋で枠を組み、最後にモルタルを吹き付けて完成になります。

特別な設備が必要でも、特殊な工事をするわけでもありませんでした。

それでも難工事であるという見立てだったのは、一つは現場の狭さにありました。現場の前を走る道路は幅員4m。地域観光の要である道路のため、工事中も通行止めにしないのが発注者である宮城県の方針でした。吊り下げ式掘削機械という重機を用いる斜面の掘削作業において、一般車両の安全な交通を保証するだけのスペースの確保が困難だったのです。

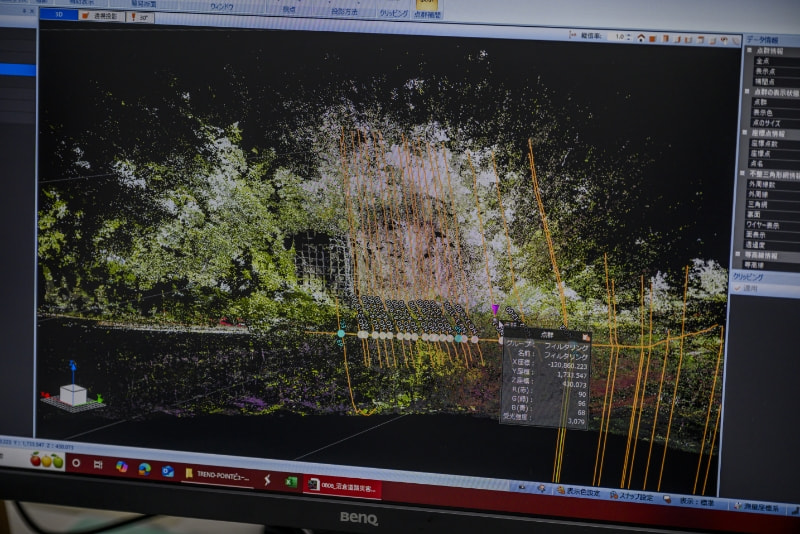

また、木の伐採と地面の金網の撤去も一気には行えず、前後半の2段階になる分、監理の手間も時間もかかることが予想されました。さらには、現場は山奥のため電波が届きません。そのために普段使っている通信機器やICT技術の一部が使えないという問題もありました。

最終的にこの工事に入札をした、つまり手を挙げた会社は飛鳥だけでした。他の会社は採算が合わないと考えたのか撤退したのです。このような結果と判断に至った理由を、S.T.は次のように語ります。

「難しい工事になるのは分かっていましたが、それでも飛鳥の技術と能力なら、採算が取れて次の工事に支障が出ないよう、工期もそれほどかからず終わらせることが可能だと考えたんです」。

S.T.は宮城県で建設工事の事故防止優良者表彰を5度も受けた実績を有しています。

今回の工事でも発注者側が想定していた以上の安全な現場づくりを提案しながら進めました。

最大の課題であった掘削作業時の落石が道路に飛び出さない対策は、仮設落石防護柵の高さを3mに設定。柵は木材ではなく鉄板でつくりました。それと同時に、落石を確実に防護するために、斜面と道路の間に古くから堆積していた土砂を撤去。衝撃緩和用のポケットとなる平地を造成して備えました。

このような二重三重の対策で道路の幅員を確保したことで、掘削作業中でも道路を通行止めにすることなく進めることができました。さらには本来、道路を片側通行に制限していなければ、交通誘導員を配置する義務はないのですが、S.T.は「自分達と交通の安全のために現場の両端にそれぞれ置いた」と語ります。掘削作業中は車が来る度に交通誘導員が工事作業員に知らせ、重機での作業をストップしながら進めました。

S.T.は過去の経験から「事故はほぼヒューマンエラー」と考えています。普段やらないことをついやってしまう。そのようなことを作業員がしないように、設備関係はこれでもかというくらい徹底して精査すると言います。

「働きやすい環境をつくり、不安定な状況が起こらないように現場をデザインします。それが監理者の仕事です」。

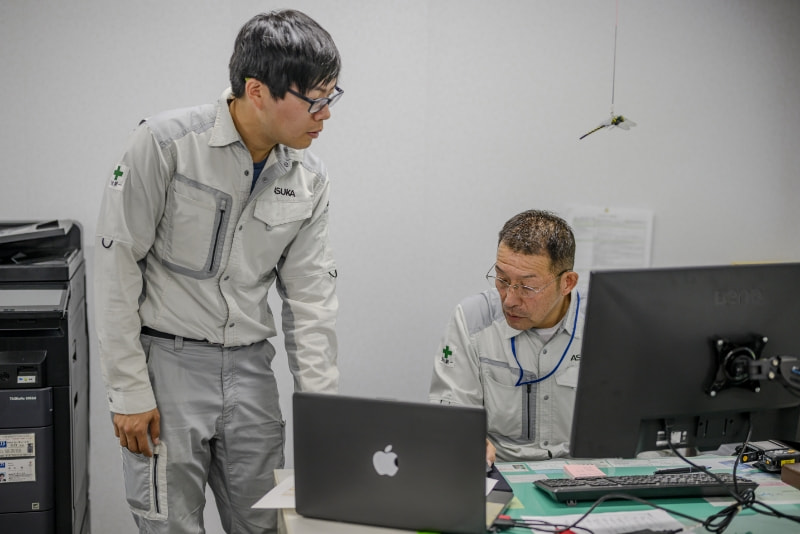

この沼倉の現場における対外的な責任者は、S.T.ではなく現場代理人である若手社員のT.R.です。これまで飛鳥で数年間、いくつもの現場で経験を積み、今回初めて元請け工事の現場に配属となり、現場の責任者に抜擢されました。

「飛鳥に入社してから全国の現場を経験しました。地方によって工事のやり方が違うので、色々な知見の中から自分の基準を作ろうと考えています」(T.R.)

毎朝一番早く現場事務所に到着して鍵を開ける度に、現場代理人としての責任を改めて感じるとT.R.は言います。現場では大ベテランのS.T.から、書類の書き方から法面の昇降で用いるワイヤーロープの手繰り方まで、現場代理人の役割や現場把握の仕方、作業の進め方など多岐にわたる指導を受けながら、独り立ちに向かって研鑽を積んでいます。

約40年の建設業でのキャリアを持つS.T.は、新しい力を育てるのも重要な役目と語り、これまでにもT.R.以外にも何人もの若手社員を指導しながら現場を運営してきました。「着工前に完成のイメージを頭の中につくること」、「法面や山の仕事では水の存在に強く注意すること」など、これまでの体験で得た「現場の理」を伝えています。

「土木の現場はICT技術の登場で、一昔前に比べて劇的に変わりました。これからの時代は経験とICT技術の融合が、事故なく良いものを生み出す現場をつくると思います」(S.T.)。

2024年10月 工事完了

施工前

施工後

飛鳥だからできる

今回の現場のように、「飛鳥だからできる」という工事はこれからも出てくるでしょう。その現場はもしかしたら目立たず静かに人々の暮らしを守る存在かもしれません。しかしそれでも、社会や人々の大きな役に立っているのです。飛鳥は「山・街・人を守る」を実現するため、技術力をさらに向上させながら「飛鳥だからできる」領域を広げていきます。